Blog

Una mirada al diario de Auguste Morisot

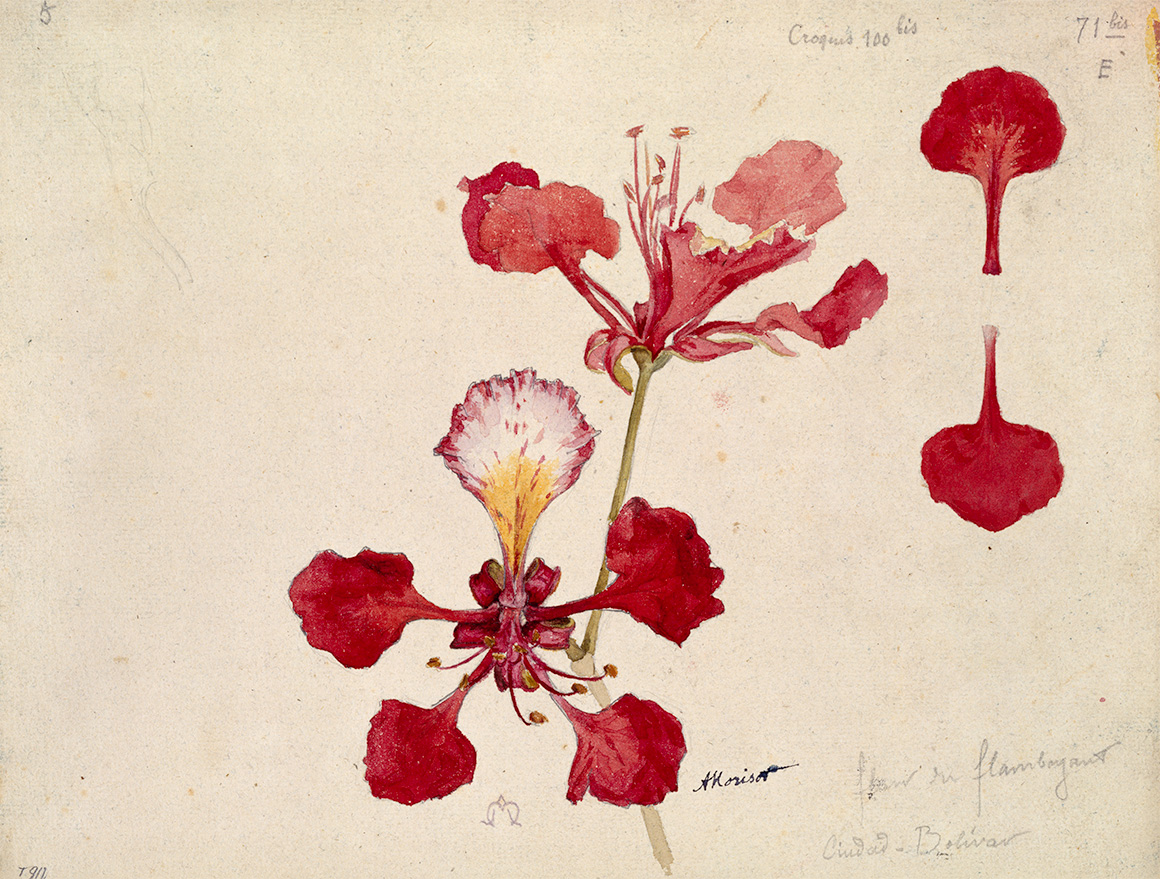

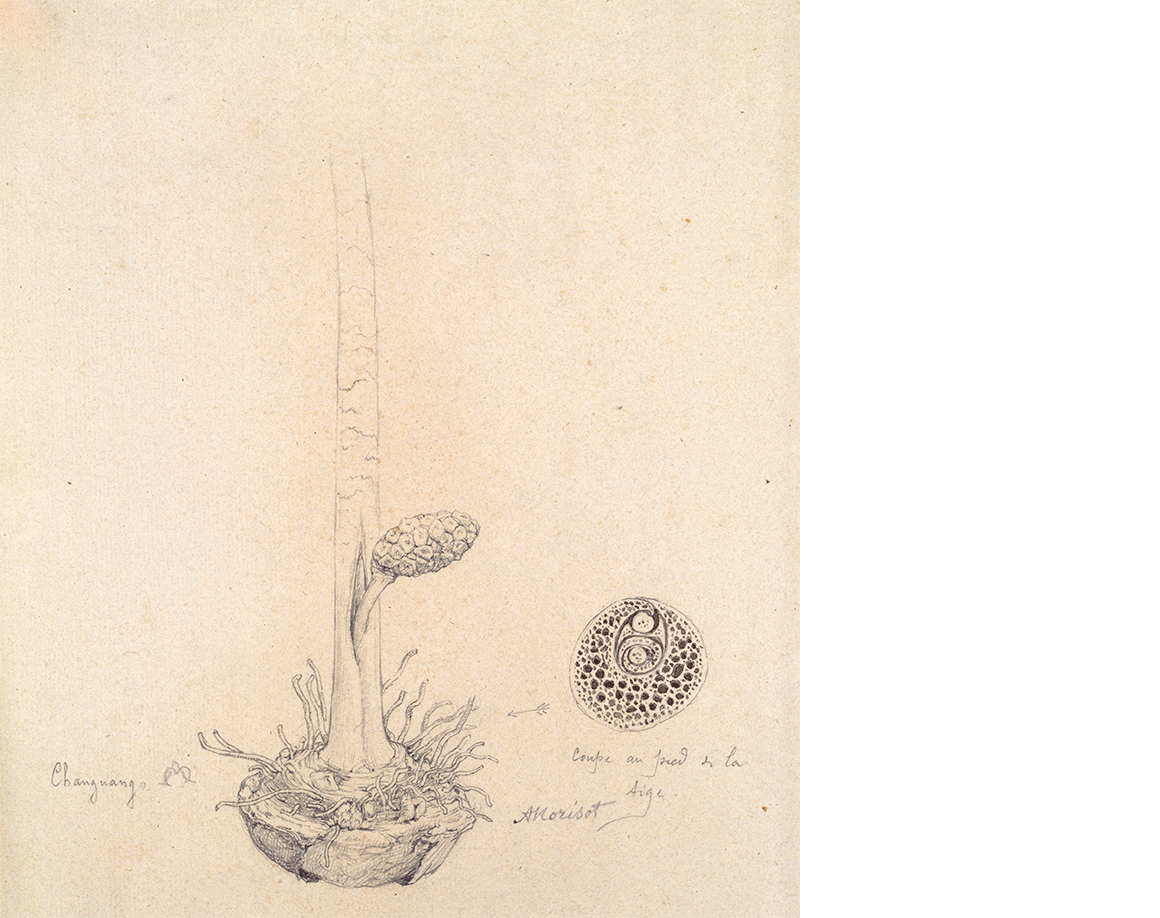

A lo largo de este viaje que duró cerca de 8 meses, Morisot escribió un minucioso diario y realizó una importante cantidad de trabajos pictóricos descriptivos de la realidad social y ecológica de aquel territorio. Navegando por Guayana y Amazonas, Morisot captura su diversidad biológica y ecológica, las costumbres y tipos étnicos de sus pobladores, los asentamientos humanos y la actividad económica.

En este diario de viaje, publicado por primera vez por la Fundación Cisneros en 2002 y ahora disponible en PDF en nuestra pagina web, el artista se vale de su extraordinario poder de observación invitandonos a participar de una manera palpable la experiencia a veces opresora del explorador y las precarias condiciones en las que el mismo tuvo que trabajar.

Diario de Auguste Morisot, 1886-1887 (fragmentos)

Estamos enteramente rodeados. No se puede ver a más de un kilómetro hacia delante o hacia atrás, tan sinuoso es este caño y en cada uno de sus meandros sucesivos es una nueva sorpresa, una silueta inesperada, una impresión más fuerte.

En las riberas, más o menos accidentadas, planas, hay masas compactas de vegetación: hojas, plantas, lianas, ramas, todo entrelazado y confundido, conformando una verdadera muralla de verdor donde la vida vegetal parece ahogar toda otra vida; ¡donde la débil brisa mañanera, que nos roza apenas, parece no tener acceso!

Este bosque, de apariencia hostil, impenetrable, como cerrado a todo ser humano, es tan bello en su grandeza, tan calmo en su imponente majestad, que me siento inmediatamente conquistado por sus maravillosos atractivos. Sí, me lleno los ojos y el corazón de esta naturaleza grandiosa, y a pesar de la necesidad de lanzar exclamaciones a cada vuelta de rueda del Bolívar, permanezco mudo. Por lo demás, a mi compañero lo dejan frío tales espectáculos, pues ya los ha visto antes, y, además, no los ve desde el mismo punto de vista. Con ustedes, mis amigos, me hubiese gustado compartir mis impresiones. ¡Qué agradable sería ver estas bellezas juntos!, ¡las emociones se centuplicarían! De cuando en cuando, algunas orillas desnudas, arenosas. Se ven animales apostados en la arena, descansando; unos chigüires sorprendidos en su quietud, desaparecen lentamente bajo los tiros de fusil de algunos pasajeros. Unos jabirus, grandes garzas blancas con un collar rojo, que llaman también garzones soldados, yerguen su alta talla al pie de la muralla frondosa como vigilantes centinelas. Son objeto también de algunos tiros de fusil, sin efecto. (Fragmento de página 126, 6 de abril)

Hoy en día es un centro esencialmente mercantil, de unos doce mil habitantes. No hay industria; no se ocupan sino de minas de oro, comercio, tráfico. Los únicos medios de transporte de las mercancías importadas y los productos de exportación son los barcos de vapor y los navios de vela que suben por el Orinoco hasta Bolívar. Importan todo tipo de comestibles, objetos, productos industriales de todos los países, que las casas comerciales venden a precios fabulosos a los habitantes y a los traficantes del Orinoco y el río Negro. Estos traficantes, mercaderes aventureros, son los intermediarios entre los productores y estas casas de comercio. Suben el río en grandes barcas cargadas de comestibles, objetos de intercambio de todo tipo. Se paran en los pueblos ribereños que alimentan y van incluso al interior, trafican sus mercancías contra los productos del país: cacao, vainilla, habas de Tonka o sarrapia, caña de azúcar, caucho, gomas de muchas clases, que compran o intercambian a los nativos a precios viles. Llevan después esos productos a los negociantes de la ciudad, los cuales, sin ningún trabajo, los entregan al consumo y a la exportación con gran provecho. En este momento el Orinoco está muy bajo, es el fin del verano o estación seca. Pronto empezará la lluviosa o invierno. Entonces el río se infla prodigiosamente. Su nivel sube de diez a quince metros y sus aguas alcanzan a veces las primeras casas de Bolívar, a unos veinte metros de su nivel actual. ¿Se imaginan la masa de agua que debe caer en los seis meses de lluvia? Más allá de Bolívar las llanuras inundadas forman un verdadero mar interior. (Fragmento de página 138, 9 de abril)

La noche del Jueves Santo una verdadera tempestad se abatió sobre nuestro techo. Imposible proteger la lámpara, contaré las ráfagas de viento. Tuvimos que realumbrar varias veces.

Bajo la noche de tinta exterior, su llama vacilante dibujaba en luz movediza, intermitente: hamacas, fusiles, cascos y diferentes objetos colgados de los postes y vigas. De repente, deslumbrantes relámpagos incendian la noche con estrépito y destacan vigorosamente esos mismos objetos en siluetas negras sobre un cielo de fuego.

Toda la noche, nuestra hamaca fue balanceada por un viento furibundo y húmedo de lluvia que pulverizaba sobre nosotros. Completamente envuelto en mi manta, no me incomodó demasiado. (Fragmento de página 155, 19-24 de abril)

Para venir a la ciudad, se pertrechan de una gran camisa-falda roja, que sus prominentes vientres levantan por delante. Es una ropa amplia que les cuelga, sin talla, plisada en línea recta con las axilas, mangas cortas, una especie de ancho cuello en pliegues cubre los hombros. La parte baja de la ropa está adornada con volantes de bandas amarillas, azules, verdes. Un pañuelo de varios colores está anudado graciosamente en la cabeza, en parte cae suelto sobre las espaldas. El color es muy apetecido por las mujeres. Prefiero el azul marino que llevan los hombres.

Algunos indios caribes viven permanentemente aquí. Al restaurante acude uno con su mujer; un día que llevaban carbón, ya que son carboneros, aceptaron posar el tiempo para un apunte. Estos indios son de suave trato, hablan bastante bien el español, son más o menos los únicos que buscan ponerse en contacto con la civilización. Pronto veremos otros, en su ambiente, todavía más típicos, quienes a diferencia de éstos no han sufrido cambios. (Fragmento de página 186, 24 de mayo)

Dos buenas horas a caballo. Deliciosa cabalgata por las mismas llanuras de ayer, las mismas sabanas sembradas de rocas y chaparros. El cerro de los Muertos se perfila a más de un kilómetro a nuestra derecha.

Vamos bordeando cerros de una sola roca redonda; algunos de estos pequeños montes tienen una vertiente completamente desnuda y el otro cubierta de un simulacro de selva.

Por aquí y allá, rocas más o menos cilindricas; hoyos muy hondos a igual distancia, las marcan, dándoles el aspecto de ruedas de engranaje. Después de atravesar varios morichales de aguas claras, atrayentes, sombreadas por majestuosos grupos de Moriches (palmeras más altas y espigadas que en Santa Rita, pero con las palmas cortas), la masa rocosa del cerro Pintado se erige frente a nosotros. Montaña de un solo bloque de granito que se eleva perpendicularmente a más de cien metros por encima de los árboles circunvecinos.

Excepto algunas hondonadas donde crecen unos arbustos, este flanco es liso, descubierto, y en este amplio plano vertical están grabadas inscripciones colosales, peculiares, bien proporcionadas con el gigantesco afiche que decoran y asombrosas por su audacia y trabajo. Cuando hablan del cerro Pintado, los indios pretenden que sus ancestros llegaron en curiara a la punta de este bloque granítico, cuando las aguas cubrían todas las llanuras y aún no se había formado el lecho del Orinoco.

Las inscripciones de esta montaña de granito se remontarían, entonces, según sus creencias, a varios miles de años... ¿quizás antes del hundimiento de la legendaria Atlántida?

Mientras Chaffanjon busca un lugar accesible para llegar a la cima del cerro que quiere explorar, dibujo minuciosamente esas inscripciones: una serpiente de al menos unos cien metros de longitud ondea a todo lo largo de la superficie plana, un gran lagarto o caimán corre encima, una escolopendra enorme, un hombrecito, un pájaro (gallina), una especie de mesa de múltiples pies en la cual hay unos círculos concéntricos, a modo de platos de comida tal vez, y unos rectángulos y óvalos concéntricos. (Fragmento de página 284, 25 de septiembre)

Su retrato estaba casi terminado cuando, bruscamente, uno de sus compañeros irrumpe en la rancho; algunas palabras en lengua india lo hacen ponerse en pie y sahr corriendo con él. Quedé con los pinceles en el aire.

Todo el pueblo está revuelto. Nos enteramos de que los compañeros de mi modelo indio quieren matarnos. ¿Por qué? Es un golpe artero de los mercaderes. En la esperanza de no pagar a los cargadores y para desviarlos de sus justos reclamos, Raimundo Mobna y Castel consideraron muy astuto agitarlos contra nosotros, sobre todo contra mí, afirmándoles que les habíamos hecho brujería, que Popurito estaba bajo mi dominio y que iba a ocurrirles una desgracia.

En efecto, la desgracia que les esperaba fue ser maltratados por estos mercachifles a guisa de pago.

Pero los indios no quedan satisfechos con esta moneda, y si un momento antes fue cuestión de matarnos, ahora gracias a la intervención de un capitán indio guahibo civilizado que vive con su familia en la rancho al lado de la nuestra, es el turno de los mercaderes de temer su enojo. Este capitán habla muy bien español. Chaffanjon conversó toda la mañana con él, preguntándole sobre las costumbres y vida de los guahibos.

Ha sido él quien nos sirvió de intérprete para convencer a sus compatriotas de posar delante del aparato fotográfico y delante de mí. Puesto al corriente de los hechos, no le costó mucho poner las cosas en su lugar, y los mercachifles tuvieron que pagar, no sin lluvia de insultos y violencias contra dos de estos desgraciados indios.

Como para cerrar el incidente, el capitán Cordero dio un baile en su casa. Asistimos en lugar de honor, inútil decir que los mercaderes fueron excluidos. Nuestros marineros indios banivas hicieron parte de la fiesta. Aunque el elemento indio sea dominante, el baile es más venezolano que indio. Las pocas mujeres de la aldea están allí en todas sus galas; blusa blanca y falda clara de volantes.

Al son del cuatro, de la maraca y del canto, algunas parejas se enlazan; pero como las mujeres están en minoría, parejas de indios bailan juntos. Otros beben guarapo, licor fermentado, comen panes de maíz y fuman tanto que el interior de la rancho es una sola nube. Nos quedamos poco.

El capitán Cordero está completamente adaptado al poco grado de civilización de los habitantes del pueblo; incluso los ha superado, ya que su rancho es la mejor mantenida, la más cómoda, la mejor organizada de todas y además sabe español, mientras que ellos apenas hablan. (Fragmento de página 291, 10 de octubre)

Imagen de arriba: Auguste Morisot, Mi carpeta (Junio 1886). Lavis de tinta negra con trazos a pluma, gouache blanco en papel, 18.9 x 24 cm.